- 北京服裝學院是一所有著深厚家國情懷和鮮明辦學特色的時尚高校。學校前身是1959年2月創建的北京紡織工學院,1961年7月更名為北京化學纖維工學院,1987年2月改擴建為北京服裝學院,是我國第一所公辦服裝高校。1998年,學校劃歸北京市管理。2019年由理工院校轉為藝術院校,2020年明確為北京市高水平特色型大學。 詳情

您的位置: 首頁 > 北服新聞

- 周志軍:創新人才培養模式,產教融合蓄能行業升級

- 2024-02-28

- 來源:黨委宣傳部

- 作者:黨委宣傳部

- 編輯:于思佳

- 閱讀次數:

-

編者按:

紡織行業高質量發展離不開高素質人才的支撐。近年來,北京服裝學院在特色學科建設、專業人才培養、產教融合發展、教育教學改革等方面成果豐碩。2月26日,中國紡織報“院校版”刊發我校黨委書記周志軍專訪,題為《產教融合蓄能行業升級——北京服裝學院黨委書記周志軍談創新行業人才培養模式》。以下為報道原文:

產教融合蓄能行業升級

北京服裝學院黨委書記周志軍談創新行業人才培養模式

“學校堅持以高質量黨建引領高質量發展,凝練出‘黨旗紅引領時尚紅’特色黨建育人模式,積極發揮北服‘設計力、科技力、組織力、傳播力’優勢,主動服務國家重大需求。”在近日舉行的中國紡織人才大會上,北京服裝學院(以下簡稱“北服”)黨委書記周志軍提出,堅持產教深度融合,創新行業人才培養模式。

產業的高質量發展,離不開創新人才的支撐。面對新一輪科技革命和產業變革的趨勢,創新教育培養模式、組織形態和服務供給,將教育內容向社會延伸,加快校企協同育人,深化產教融合,成為高等教育改革的重要方向。周志軍結合北服近年來轉型發展的實踐,特別是在推動產教融合方面的主要工作,闡述如何更好發揮教育對產業轉型升級的支撐作用。

周志軍在2023年中國紡織人才大會作主旨報告

黨建引領事業發展

談到近年來北服產教融合、協同育人的主要工作,周志軍表示,學校始終圍繞國家發展戰略,逐步形成了“以藝為主、服裝引領、藝工融合”的辦學特色。

北服師生團隊為 2022 年冬奧會和冬殘奧會設計工作人員、技術官員、志愿者制服裝備

在人才培養方面,學校堅持以設計學為龍頭,強化藝、工、商多學科交叉融合,輻射帶動各學科協調發展。2023年,“服裝學”新興交叉學科平臺建設項目獲批北京市首批交叉學科平臺建設試點。學校設有多個國家級實驗教學示范中心、國家級人才培養模式創新實驗區,近300個國家級、北京市級校外人才培養基地,為紡織服裝、時尚和文化創意產業培養了眾多優秀人才,畢業生自主創業率多年來均在5%以上。

在師資隊伍建設方面,學校多人擔任國家級教學團隊負責人、國家自然科學基金項目負責人、國家重點技術研發項目負責人等,匯集了包括“中國十佳服裝設計師”“中國設計業十大杰出青年”“中國珠寶首飾設計大師”等紡織服裝材料、服裝與服飾、時尚傳播領域的眾多領軍人才和學者,成為時尚領域高層次人才的匯聚地。

在科研創新方面,以改革創新為抓手,激發有組織科研的內生動力。學校設有北京服裝學院國家冬季運動服裝裝備研發中心、無障礙服裝研究中心、北京2022年冬奧會和冬殘奧會制服裝備研發實驗室等機構。立足學科前沿,學校設立了服裝科技研究院、時尚研究院、運動時尚創新研究院、服飾文化研究院、新時代中國美研究院等機構。近年來,學校承擔國家級、省部級及各類科研項目2100余項,國家社科基金項目(含單列學科項目)、科技部重點研發項目、國家自然科學基金項目、國家藝術基金項目80項,其中,國家社科基金藝術學重大項目1項、國家重點研發計劃項目10項,獲得授權專利690余件,獲國家科學技術進步二等獎1項、省部級及以上科研成果獎120余項。

在服務社會方面,以學科特色為支撐,在服務國家重大項目中踐行“國之大者”。學校先后承擔了慶祝中華人民共和國成立70周年閱兵式、慶祝中國共產黨成立100周年大會、2023年中國—中亞峰會、第19屆亞運會的相關服裝設計,以及神舟系列航天服飾及艙內用鞋等重要設計創新工作。在2022年北京冬奧會和冬殘奧會中,學校完成了9個比賽項目的服裝設計任務,打破了中國冬季運動比賽服長期依賴進口的狀況。

近年來,北服在產教融合方面構建了“層次化、模塊化、貫通制”為特色的服裝專業實踐教學體系與實訓平臺,不斷加強產教融合,形成了適應產業發展人才需求的創新培養之路。

在平臺建設方面,北服整合校內外兩方面資源,共同組成產教融合實踐教學平臺。北服晨風產業園、北服海寧創新園、北服—安踏運動裝備研究院、北服迪尚智能制造與生產實驗室、溫州美學經濟研究院等的成立,都是北服近年來深入推進產教融合的案例,為學生實踐和產教融合育人創造了良好條件。

建設新興交叉學科平臺

周志軍認為,建設“服裝學”新興交叉學科平臺是深入推進產教融合,培養創新人才的有效途徑。

2023年,北服開始全面啟動“服裝學”交叉學科平臺建設,這是全國紡織服裝領域首個多學科交叉融合的平臺,也是高素質復合型創新人才培養模式的全新探索。

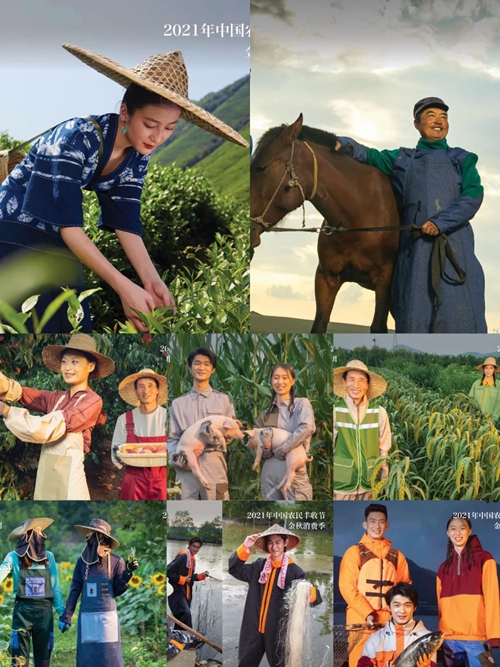

由學校黨委策劃實施的“新時代鄉村勞動者服裝設計暨美好生活時尚工程”以 2021 年實施完成“百名教師、千名學生、千款設計”為起點,“十四五”期間持續為中國鄉村勞動者開展服裝設計創新

學校在平臺建設上主動對接國家戰略,以中國服裝服飾創新平臺建設為核心,構建新時代中華服裝服飾文化傳承和創新的核心陣地。加快構建系統化、多元化的服裝新興交叉學科理論體系,助推紡織服裝行業轉型升級,打通“創意—設計—工藝—生產—傳播—營銷”全流程,著力解決在綠色紡織材料、數字化賦能、專業功能服裝等方面的“卡脖子”難題。

平臺的建設立足北京“四個中心”功能定位,建成首都消費時尚創新平臺,高質量推進國際消費中心城市建設,樹立時尚品牌活動風向標,增強北京“設計名城”的影響力和傳播力。

平臺建設注重推動“服裝學”新興交叉學科建設的組織與制度創新,開展交叉學科的原創性、系統性研究,發揮交叉學科建設的示范引領作用,構建知識體系協同平臺及新型開放學習社群、學科建設和學術能力提升的開放式知識平臺,推動“服裝學”新興學科下的拔尖人才培養模式,培養服裝交叉學科領域頂尖人才、國際一流設計師,助力高水平特色型大學建設。

平臺建設緊密結合國家紡織服裝行業、時尚產業和文化創意產業發展需求,推動學科交叉融合下的拔尖人才培養創新,探索基于服裝全產業鏈的人才培養規律、路徑和方法,以構建知識體系協同平臺及新型開放學習社群為抓手,創建基于“虛擬互聯、共享協同”的知識體系協同平臺,提升高層次人才的理論研究和實踐創新能力,提升人才培養與經濟社會發展的適配性。

在平臺的研究方向與創新模式上,周志軍提出,平臺要以“工學”為基礎,交叉融合藝術學和管理學,建設面向服裝新材料技術、智能服裝技術、服裝與人體性能技術、服裝與可持續技術以及智能化制造等領域的學術科研團隊,解決服裝紡織產業重大技術難題;以“設計學”為龍頭,交叉融合藝術學、工學和管理學,建設涵蓋服裝文化研究、服裝傳承設計、服裝創新設計、數字虛擬服裝設計等關鍵設計領域的學術科研團隊,解決中國服裝“走出去”和“走上去”的現實問題;以“藝術學”和“管理學”為兩翼,交叉融合工學和設計學,建立中華服飾文化研究體系,形成中華服飾文化成果數據庫;重點建設服裝品牌戰略與管理、服裝時尚文化傳播與展演等領域的學術科研團隊,解決服裝時尚產業發展新商業模式以及服裝文化推廣和傳播技術等重點問題,推動中國服裝文化國際化。

構建創新人才培養共同體

當前,紡織行業和高等教育領域都處于加快實現高質量發展的攻關期。周志軍表示,北服始終堅持立足行業辦學,培養面向未來的行業創新人才。學校將堅定不移深化產教融合,牢牢把握高質量發展這一首要任務,緊緊抓住數字智能這一未來趨勢,堅持開放共享、創新求變的基本策略,既要在行業轉型升級的一線培養鍛煉人才,又要把前沿科技成果和時尚創意轉化為產業發展的強勁動力,在高質量校企合作中實現高質量的共贏發展。

2023年以來,北服為順利推進“服裝學”新興交叉學科建設,以建設“中國服飾服裝創新中心”為核心,開展“國家形象創新平臺”“首都消費時尚創新平臺”“企業轉型發展創新平臺”三個平臺建設,組建研究團隊進行科技攻關;以“服裝學”新興交叉學科知識體系重構為視角,創新學科發展生態,以“學科創新聯盟”“協同平臺及學習社群”為抓手,形成有組織的科研學術團隊、有核無界的知識體系以及開放式的創新平臺,塑造“三位一體”的開放式“服裝學”學科生態;以建立創新協同發展的管理機制為抓手,完善了交叉學科的創新管理服務機制、創新交叉學科人才引進和培養機制、創新人才培養機制和創新績效考核機制的制度基礎建設。

北京服裝學院與中國社會科學院考古研究所在人才培養、數字化研究、色彩及材料分析和服飾文化重大理論研究等方面開展全面合作(圖為黨委書記周志軍、院長賈榮林與王亞蓉研究員深入交流)

身處紡織服裝行業高等教育的最前沿,周志軍對契合發展需要的紡織服裝業人才培養有著更精準、更全面的認識。

她表示,構建教育和產業統籌融合發展的新格局,要樹立三大理念。堅持以產業為牽引,優化學科專業布局和人才培養方案;堅持貫通融合,推動理論與應用相結合、傳統與現代相結合;堅持多方聯動,完善課程體系、育人體系、評價體系,使教學內容與行業產業實踐需要更加匹配。

建設共同體協同育人的良好環境,需要優化四個生態。優化學科專業生態,突出一流引領,交叉融合,面向國家戰略和行業產業需要,加快推動建設交叉學科和新興專業,夯實人才培養的理論基礎。優化文化生態,傳承和弘揚中華優秀傳統文化、社會主義先進文化,夯實人才培養的文化基礎。優化交流合作生態,堅持內外聯動、開放共享,著力構建全方位、多層次、寬領域的務實合作,夯實人才培養的資源基礎。優化創新生態,聚焦重大理論創新、重大技術攻關、前沿設計實踐,激發人才培養的創新和創造活力。

實現學校、行業協會、企業協同育人,要完善六大機制。建立行業協會協調統籌機制,推動契合行業需要的人才培養工作;建立“雙師型”聯合授課機制,推動校內教師理論授課與行業企業設計師、工程師應用教學相結合;建立授課教材聯合編寫機制,推動理論前沿與實際應用緊密銜接;建立校內實訓實驗與企業實踐教學聯動、創新創業培養支持機制;建立校內科研創新與企業需求匹配機制;建立人才供需對接機制。

推動協同育人走深走實,要創新三大實踐。共建現代產業學院、產教融合共同體,專注推進應用型、復合型、創新型人才培養;共建科技和設計創新研發中心,以項目制為牽引,構筑人才培養寬廣平臺;創新校企合作項目班、人才培養定制班、校企交流掛職鍛煉、創新創業項目孵化等多元形式,深化人才供需對接,優化人才選用育留。

相關新聞

重要通知

- 關于以北京服裝學院名義舉辦賽事活動的聲明

25-06-27 - 關于開展2024屆畢業生培養質量評價的通知

25-05-30 - 關于2024年申請增設新專業的公示

24-08-25

北服視覺

打印本頁

打印本頁