- 北京服裝學院是一所有著深厚家國情懷和鮮明辦學特色的時尚高校。學校前身是1959年2月創建的北京紡織工學院,1961年7月更名為北京化學纖維工學院,1987年2月改擴建為北京服裝學院,是我國第一所公辦服裝高校。1998年,學校劃歸北京市管理。2019年由理工院校轉為藝術院校,2020年明確為北京市高水平特色型大學。 詳情

您的位置: 首頁 > 北服新聞

- 奮進的北服 | 胸懷國之大者! 踐行使命擔當,為高質量發展注入科研新動能

- 2024-03-12

- 來源:科學技術處

- 作者:科學技術處 策劃:黨委宣傳部

- 編輯:于思佳

- 閱讀次數:

-

【編者按】為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神,學習貫徹學校第九次黨代會精神,黨委宣傳部推出“奮進的北服”專欄,對相關職能部門進行專訪,力求呈現學校近年來在黨建思政、人才培養、科學研究、服務保障等方面的改革發展成就,彰顯師生以紅色基因強內功、擔當實干促發展的昂揚面貌,站在紀念辦學65周年的重要歷史節點和新的發展征途上,書寫建設中國特色、世界一流時尚高校的時代答卷。

北京服裝學院堅持“四個面向”,以服務國家和首都重大戰略、經濟社會高質量發展需求為己任,新增一批科研平臺和創新基地,持續推進關鍵“卡脖子”核心技術攻關。圍繞高水平特色型大學建設目標,聚焦服裝關鍵領域和關鍵環節,實施科技創新能力提升工程,取得了一批具有影響力的標志性成果,為建設具有時代特征、彰顯中國特色、體現世界水準的時尚教育高地發揮作用。

突出“設計傳承文化”

服務國家重大項目

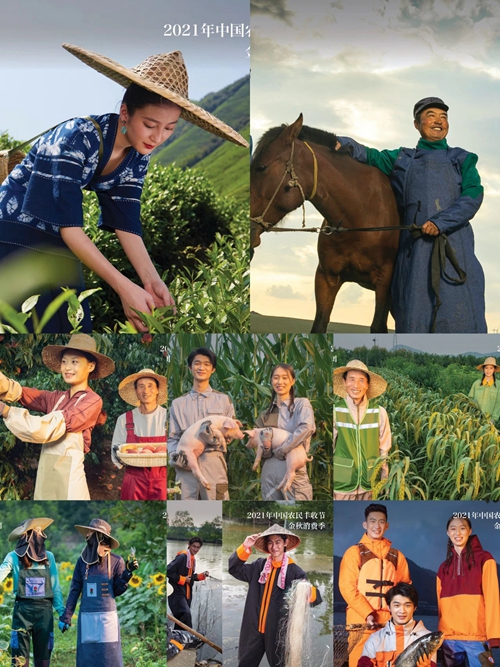

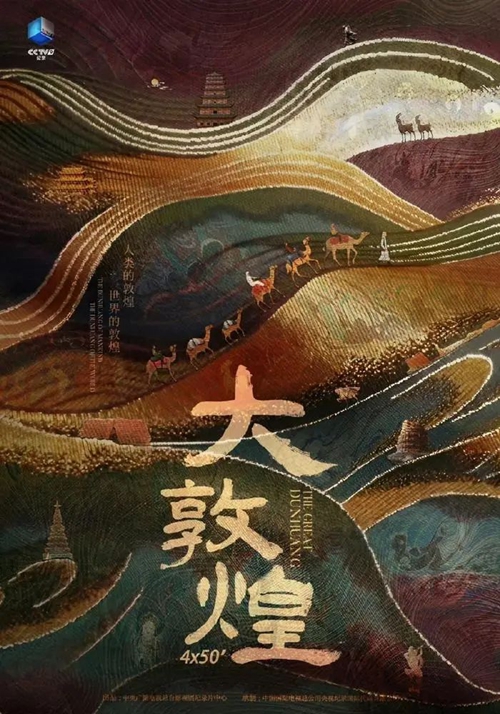

依托服飾文化、創意設計等科研成果,學校完成多項國家重大活動設計任務。2019年,完成慶祝中華人民共和國成立70周年36個群眾游行方陣全部306款服裝,以及閱兵式民兵方隊、志愿者及合唱團服裝服飾設計任務;2021年,完成中國共產黨成立100周年慶祝大會主獻詞人員、群頌人員、合唱指揮和合唱團成員的服裝服飾設計任務;倡導開展“新時代中國鄉村勞動者服裝設計暨美好生活時尚工程”;完成2022年北京冬奧會和冬殘奧會工作人員、技術官員、志愿者制服裝備,火炬傳遞以及中國代表團開幕式入場服等設計任務;2023年,承擔杭州第19屆亞運會開幕式“國風雅韻”篇章服裝設計工作;2024年,“敦煌服飾傳承與創新”研究成果亮相中央電視臺《大敦煌》紀錄片……充分展示了學校設計力、科技力、組織力、傳播力優勢,向世界彰顯中國文化之美。

傾力打造慶祝中華人民共和國成立70周年群眾游行及閱兵式民兵方隊服裝

中國共產黨成立100周年慶祝大會服裝設計

“新時代中國鄉村勞動者服裝設計暨美好生活時尚工程”

2022年北京冬奧會和冬殘奧會工作人員、技術官員、志愿者制服裝備設計

2022年北京冬奧會和冬殘奧會火炬傳遞服裝設計

2022年北京冬奧會和冬殘奧會中國代表團入場服設計

“北服設計”綻放杭州第19屆亞運會

“敦煌服飾傳承與創新”研究成果亮相央視

聚焦“創意融合技術”

引領行業融合發展

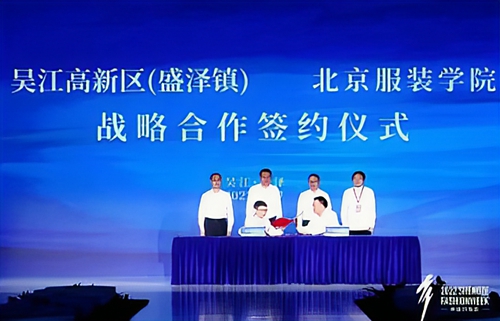

學校聚焦高性能材料、人體工學、功能服裝以及數字技術等領域關鍵技術,解決創意設計中復雜問題并積極轉化應用。作為國家體育總局“中國冰雪科技聯合攻關單位”,科研團隊為中國速度滑冰與花樣滑冰隊完成比賽裝備研發,在2022年北京冬奧會上摘得多枚金牌;研發完成“中國自主知識產權射擊比賽服”,解決國產比賽服“卡脖子”問題,助力國家射擊隊在大運會及世界錦標賽上摘金;研發完成“聚乳酸”以及“無源溫致形變纖維及自調溫面料”等成果,成功進行轉化并推向市場,滿足人民美好生活需求;研發完成系列“高校學位服”,推廣至中國人民大學、北京工業大學、中國石油大學等高校,體現文化、藝術與工程創新融合。學校先后與浙江省溫州市共建美學經濟研究院,與江蘇省蘇州吳江區簽訂戰略合作協議,與國內頭部體育品牌——安踏集團聯合成立運動裝備研究院,與山東迪尚集團共建創新設計中心與智能制造與生產實驗室,全力打造人才培養、設計研發、數據服務、測試評價與成果轉化為一體的綜合科創平臺,深度推動服裝行業的質量提升,實現“為人民而設計”,全面展現學校科技力優勢。

獲批國家體育總局科研平臺

中國花樣滑冰隊比賽服設計研發

中國速度滑冰隊比賽服裝設計研發

自主知識產權射擊比賽服設計研發

聚乳酸等科技研發成果應用轉化

中國人民大學學位服設計研發

服裝智能制造與生產平臺建設

與江蘇吳江、浙江溫州以及福建安踏簽訂戰略協議并共建研究平臺

凝聚“組織力、傳播力”

助推首都高質量發展

學校堅持“黨旗紅引領時尚紅”特色黨建育人模式,助力北京國際消費中心城市建設。作為中國紡織工業聯合會副會長單位,與中國服裝設計師協會聯合舉辦中國國際時裝周和中國國際大學生時裝周;承接北京市中軸線文化遺產傳承與創新大賽服裝服飾賽道,北京中軸線文化遺產保護、傳承與利用,以及服裝服飾創意成果轉化落地;與朝陽區、通州區、昌平區積極開展合作;聯合舉辦“朝陽時尚峰會”“亮馬河國際風情水岸時尚秀典”,發布《北京時尚產業發展藍皮書》;承辦通州區大運河文化旅游景區系列文化活動——“2023運河文化時尚大賞”,以“不止國潮”為主題,用當代審美理念全新闡釋運河文化,推動傳統文化創造性轉化、創新性發展;承辦昌平區北京長城文化節系列活動——2023國際青年設計師邀請賽(IYDC),以“居庸關·系天下”為主題,融合傳統與現代,高質量傳播中國文化。學校還積極服務北京時尚企業,推進產學研合作:與朝陽區愛慕集團、大興區格雷集團、豐臺區依文集團以及海淀區探路者集團等,圍繞“新材料、新文化、新設計、新營銷、新數字”開展研究平臺建設,以人才培養、設計與技術服務助力首都高質量發展。

教師作品亮相中國國際時裝周

承辦北京市中軸線文化遺產與創新大賽之服飾設計賽道

助力"亮馬河國際風情水岸時尚秀典"

承辦“2023運河文化時尚大賞”

2023國際青年設計師邀請賽

朝陽時尚峰會

北京時尚產業年度報告

“北服·格雷”校企科技成果轉化對接會

“強內功”“走出去”

開創科研工作新局面

學校將“強內功”作為增強科研能力的重要抓手,近年來邀請朱美芳院士等專家,組織30余次“藝術科技大家講”培訓活動;舉辦20余次“絲路之光”學術論壇;啟動科研預申報工程,完成10余次專家一對一指導;編輯、制作并發放《北京服裝科研平臺、團隊及科研成果》《北京服裝學院科研工作手冊》,開展覆蓋全校教師的針對性培訓;制定、完善《北京服裝學院科研量化考核積分計算辦法(試行)》等制度12項,為科研工作保駕護航;組織完成“北京服裝學院設計學叢書”編輯出版,指導教師成果總結與呈現,反哺學校人才培養與交叉學科建設。

同時,學校將“走出去”作為科研質量提升的關鍵渠道。校領導與各部門負責人先后接待、走訪山東、浙江、廣東等政府部門、行業管理機構與品牌公司;組織教師對接山東迪尚、江蘇波司登、浙江凌迪、上海貴絲、福建安踏、廣東歌力思集團等企業;舉辦十余場科研團隊與企業需求對接會。

在全校師生的共同努力下,近年來,我校教師承擔國家、省部級及各類科研項目2100余項,國家社科基金項目(含單列學科項目)、科技部重點研發項目、國家自然科學基金項目、國家藝術基金項目80項。其中國家社科基金藝術學重大項目1項、國家重點研發計劃項目10項,獲授權專利690件、國家科學技術進步二等獎1項、省部級及以上科研成果獎120余項(含藝術作品)。主辦學術期刊《藝術設計研究》自2017年起連續入選中文社會科學引文索引(CSSCI)來源期刊,入選《中國人文社會科學期刊AMI綜合評價報告(2022)》藝術學核心期刊;《北京服裝學院學報(自然版)》連續入選《中文核心期刊要目總覽》(北大版)。開創了學校科研工作新局面,實現高質量發展。

“藝術與科技大家講” 系列培訓

各類學術論壇與培訓活動

學校研究平臺、團隊與成果手冊

學校科研手冊

設計學論叢

學校科研工作日會議

校領導與教師科研團隊“走出去”

科研教師與團隊取得的部分專利及獲獎成果

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,學校堅持“黨旗紅引領時尚紅”特色黨建育人模式,在“服裝學”交叉學科背景下進一步做好科研定位與頂層設計,形成交叉學科與科學研究相互支持、發展的新局面。積極構建學校領導、管理部門、學院平臺及教師職工一體的“四級聯動”科研創新拓展模式,以及傳統垂直和平行部門協同的“十字模式”管理運行機制,實現內外共同發力、共同發展的作用。結合社會與科技發展,強化數字化科技貫穿人文社科研究全領域,積極開展關鍵技術研究與成果落地轉化,實現產學研高度融合發展。全面提升教師科研能力與研究機構團隊作用,讓師生成為科研主角,通過“定目標、強素質、扛責任、實工作”,強化有組織科研,實現科研大項目、大資金與大產出新局面,為推進學校事業高質量發展注入科研新動能。

相關新聞

重要通知

- 關于以北京服裝學院名義舉辦賽事活動的聲明

25-06-27 - 關于開展2024屆畢業生培養質量評價的通知

25-05-30 - 關于2024年申請增設新專業的公示

24-08-25

北服視覺

打印本頁

打印本頁