- 北京服裝學院是一所有著深厚家國情懷和鮮明辦學特色的時尚高校。學校前身是1959年2月創建的北京紡織工學院,1961年7月更名為北京化學纖維工學院,1987年2月改擴建為北京服裝學院,是我國第一所公辦服裝高校。1998年,學校劃歸北京市管理。2019年由理工院校轉為藝術院校,2020年明確為北京市高水平特色型大學。 詳情

您的位置: 首頁 > 北服新聞

- 北京服裝學院傾情演繹時尚敦煌

- 2018-09-27

- 來源:敦煌服飾文化研究暨創新設計中心

- 作者:敦煌服飾文化研究暨創新設計中心 攝影:王錚 曾憲德 陳潔

- 編輯:宋冰瀅

- 閱讀次數:

-

敦煌,經歷了千余年的滄桑,凝聚了數萬人的祈望。

今天,敦煌文化的寶庫徐徐開啟,敦煌藝術的榮光時尚再現。

活動介紹

9月26日晚20:30,第三屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會的重頭戲“絕色敦煌之夜”演出在敦煌大劇院拉開帷幕。此次活動由中共甘肅省委宣傳部、甘肅省文化廳、中國舞蹈家協會主辦,敦煌研究院、北京服裝學院、莉舍國際共同承辦,北京服裝學院時尚傳播學院院長吳小莉擔任總策劃。甘肅銀行獨家冠名贊助,北京天正中廣投資控股集團有限公司支持。

我國及“一帶一路”沿線的國家領導、文化學者、藝術家及商界精英等嘉賓蒞臨現場觀看演出。演出結束后,觀眾反響熱烈,尤其對該場演出的服裝設計與制作給予了極高的評價。

發展淵源

本次“絕色敦煌之夜”驚艷亮相的20套藝術再現服飾和80套創新設計服裝全部由敦煌服飾文化研究暨創新設計中心研究、設計和制作,服裝表演及編導則由北京服裝學院時尚傳播學院服裝表演專業擔綱。

“敦煌服飾文化研究暨創新設計中心”(以下簡稱“中心”)由北京服裝學院、敦煌研究院、英國王儲傳統藝術學院、敦煌文化弘揚基金會四方共同發起成立,四方代表于2017年12月7日在英國倫敦共同簽署了戰略合作框架協議,國務院副總理劉延東和英國衛生大臣亨特共同見證了簽字儀式。2018年6月6日“中心”在北京服裝學院正式掛牌。

該“中心”旨在綜合四方在敦煌文化藝術研究、教育、文化傳承、創新設計、社會傳播、大眾推廣、國際合作與交流等方面的優勢,匯集多方資源,搭建國際化平臺,深入開展敦煌服飾文化藝術的研究、創新設計、成果推廣、人才培養、學術交流等活動,再現敦煌服飾文化的魅力,弘揚敦煌文化藝術之美,讓敦煌服飾文化在當代煥發生機,走進生活,走進當代,走向世界。

“絕色敦煌之夜”中展演的100套服裝設計制作工作,由“中心”主任、北京服裝學院前院長、博士生導師、曾主持2014年APEC會議領導人及其配偶服裝設計工作的劉元風教授帶領“中心”團隊核心成員楚艷、李迎軍、吳波、張春佳、崔巖、王子怡、謝靜、趙冰清等研究、設計、制作完成;由“中心”名譽顧問、我國著名的敦煌藝術研究專家、藝術設計教育家常沙娜先生參與指導,是“中心”正式掛牌三個半月以來第一次面向社會的成果匯報,成績斐然。

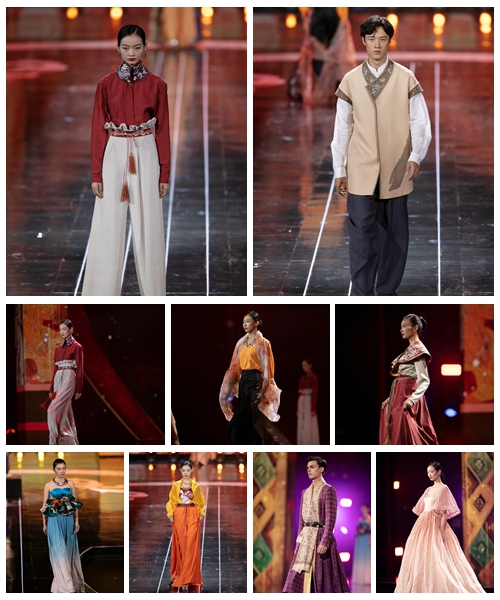

這場穿越千余年的時尚大秀包括“敦煌服飾藝術再現”和“敦煌服飾藝術創新設計”兩大單元。

敦煌服飾藝術再現·虔誠供養

“敦煌服飾藝術再現”單元由北京服裝學院副教授、APEC主創設計師楚艷和北京服裝學院青年教師崔巖帶領經驗豐富的設計團隊進行制作和完成。敦煌石窟藝術“畫塑精絕”,該單元選擇了敦煌石窟歷代壁畫中具有典型特征的二十身世俗供養人畫像為參考,佐以歷史文獻考證和服飾紡織品文物對比研究,藝術再現了敦煌歷代服飾在造型、紋樣、色彩等方面的藝術面貌和獨特魅力。尤其值得一提的是,該單元人物的飾品和化妝造型皆由曾領銜著名舞劇《絲路花雨》和1987年版《紅樓夢》的人物化妝造型師楊樹云老師親自帶領團隊完成。出演敦煌服飾藝術再現的古裝人物大多由非專業模特來擔綱,有來自北京服裝學院的學生、青海油田的職工、西藏電視臺的文藝編導、敦煌研究院數字展示中心的安保和接待員、敦煌文化弘揚基金會的藝術家、敦煌中學的教師等。當“盛服鮮麗,紅妝金鈿”的供養美人款款走來的時候,觀眾們恍如隔世,不知今夕何夕。

敦煌服飾藝術創新設計·絕色敦煌

“敦煌服飾藝術創新設計”單元則將從敦煌壁畫與彩塑中提煉出的“青綠、土紅、土黃、褐黑”四種代表色系分別與“九色鹿、飛天、絲路、蛻變”四個主題相對應,分為四個系列。參加該單元演出的模特全部來自北京服裝學院時尚傳播學院服裝表演專業的學生。

“青綠·九色鹿”系列由北京服裝學院青年教師、敦煌研究院博士后張春佳老師負責設計。莫高窟257窟中的“九色鹿本生故事畫”應該是“如來說法,佛陀本生”的故事畫中最廣為人知的經典。該系列以敦煌獨特的清雅雋逸的青綠為主色調,以九色鹿為紋樣主題,從色彩、紋樣到款式設計,再到深層的文化表達,都表現了佛教初入敦煌的探索與新生,也表現出魏晉南北朝時期的安靜內斂、飄逸不羈、超凡脫俗的時代審美。

“土紅·飛天”系列主要由楚艷副教授和劉元風教授共同負責設計。敦煌壁畫中最令人過目難忘、心馳神往的莫過于“青蓮開壁上,飛天舞萬姿”的天國凈土景象。唐代飛天無拘無束、變化多樣的動態美,則顯示了大唐王朝政治統一、經濟繁榮、開放包容、自信從容的時代氣息。該系列服裝設計以敦煌獨特豐富的紅色為主色調,從色彩、紋樣、工藝、款式,充分地體現了大唐熱烈、蓬勃、雍容的氣度,以及在開放包容的背景下,不同文化之間碰撞交流,彼此在不同中尋找平衡,在平衡中逐漸融合的時代風格。服飾搭配也別具一格,自由多變、靈動如飛,深契敦煌壁畫飛天滿壁、彩練當空的藝術精神。

“土黃·絲路”系列主要由劉元風教授和楚艷副教授共同負責設計。作為絲綢之路上的重鎮,敦煌既是絲路東西文化的承載者,又是絲路跌宕歷史的見證人。它既見證了長河落日、大漠孤煙,也見證了中原王朝的成長興衰,見證了從隋朝初步統一全國的探索創新,再到大唐盛世下的自由包容、百花齊放。在唐代后期敦煌藝術逐漸從發展走向成熟,不同文化之間的平衡把握更加純熟,佛教與世俗文化的結合愈加深厚,圖案的裝飾意味更加明顯,且更加逼真寫實,生動地展示出絲綢的細膩質地和織錦紋樣的細密扎實。該系列服裝設計色彩濃郁、質地厚重、廓形硬朗挺拔,體現出以唐代為代表的大國自信的精神內涵和美學意蘊,以及對于時代性、又超乎時代的裝飾性與超乎裝飾的審美價值的藝術表達。

“褐黑·蛻變”系列主要由清華大學美術學院李迎軍副教授和清華大學美術學院長聘副教授吳波負責設計。五代以后至宋元,是敦煌石窟發展的最后階段。在西夏統治時期,敦煌石窟的圖案越發平面化,且圖案種類以及組合形式越發豐富,給敦煌石窟帶來了新的氣息。大一統的元代是敦煌石窟藝術發展的末期,出現了藏密風格的石窟,在色彩方面充分展現密教特色,色彩對比強烈而富有神秘感。該系列服裝設計以黑褐色為主,輔之以少量的金、銀、土紅,將看似單一的黑色幻化出無限豐富的可能,深邃神秘,玄之又玄;材料、工藝、造型和整體設計,抽象、幾何、折疊,充滿了立體感和未來感,完美地契合“蛻變”這一主題。

未來可期

服裝服飾無疑是時代文化的外化表達和內化涵養的最佳載體。從北朝到宋元,尤其是大唐時期,敦煌接納、融匯了東西方的文化,成為了絲路明珠,衣冠之海,文化寶庫。

大美敦煌,千年滋養。天衣飛揚,滿壁靈光。古代絲綢之路在元代以后逐漸沒落,但這并不代表這一溝通東西方文化交流的歷史長廊就此消失。自2013年我國提出“一帶一路”的倡議以來,作為曾經的絲路明珠,敦煌又從西北小鎮蛻變為世界關注的焦點。

敦煌石窟藝術的研究和本次演出在敦煌文化傳承和創新設計方面的探索,不僅展現了歷史的發展脈絡和風貌,更展示了中西方文化交流和敦煌文化藝術發展的無限可能。我們不僅要傳承其豐富的物質文化遺產,也傳承其開放包容的精神內核,弘揚其美美與共之大美,來開創當代的服飾文化、絲路文化,不斷豐富敦煌石窟藝術的當代價值。

現場花絮

演出結束后,我國著名的敦煌藝術研究專家、藝術設計教育家、敦煌服飾文化研究暨創新設計中心名譽顧問常沙娜先生、北京服裝學院黨委書記馬勝杰、敦煌研究院副院長趙聲良、敦煌文化弘揚基金會會長王胤博士與“中心”主任劉元風教授和成員,以及參加本次演出的模特和北京服裝學院時尚傳播學院服裝表演編導組合影留念。

常沙娜先生觀看了本次演出非常激動,演出結束后來到舞臺前,與北京服裝學院黨委書記馬勝杰、敦煌服飾文化研究暨創新設計中心主任劉元風教授、敦煌文化弘揚基金會會長王胤博士和“中心”成員、模特等交流,常先生興奮地對說:“太好了,我太高興了,看到這些模特走出來就像看到供養人從壁畫上走出來一樣!”

敦煌服飾文化研究暨創新設計中心成員與為本次敦煌服飾藝術再現單元演出進行人物服飾造型設計和化妝的楊樹云老師團隊、參與敦煌服飾藝術再現演出的模特合影留念。

相關新聞

重要通知

- 關于以北京服裝學院名義舉辦賽事活動的聲明

25-06-27 - 關于開展2024屆畢業生培養質量評價的通知

25-05-30 - 關于2024年申請增設新專業的公示

24-08-25

北服視覺

打印本頁

打印本頁