- 北京服裝學院是一所有著深厚家國情懷和鮮明辦學特色的時尚高校。學校前身是1959年2月創建的北京紡織工學院,1961年7月更名為北京化學纖維工學院,1987年2月改擴建為北京服裝學院,是我國第一所公辦服裝高校。1998年,學校劃歸北京市管理。2019年由理工院校轉為藝術院校,2020年明確為北京市高水平特色型大學。 詳情

您的位置: 首頁 > 北服新聞

- 我的育人故事 | 賈寶鋒:教學、科研、創作三位一體的育人之路

- 2024-09-07

- 來源:黨委教師工作部

- 作者:黨委教師工作部

- 編輯:于思佳

- 閱讀次數:

-

編者按

為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記關于教育的重要論述和指示批示精神,鞏固“師德集中學習教育”成果,進一步推動黨紀學習和師德教育走深走實,黨委教師工作部組織開展“為黨育人、為國育才”育人故事宣講活動,并推出來自各教學單位9位教師的育人故事,展示我校教師忠于黨的教育事業、踐行教育家精神的生動實踐和感人事跡,詮釋師德內涵、弘揚楷模風范,推動形成見賢思齊、崇德向善、爭做先鋒、風清氣正的良好氛圍。

美術學院 賈寶鋒

美術學院國畫系主任副教授,碩士研究生導師,中央民族大學少數民族藝術博士。擔任中國美術家協會會員,中國工筆畫學會常務理事、副秘書長、重彩藝委會副主任,北京重彩畫學會常務理事。花鳥作品《斑斕》獲2003年“微觀與精致”首屆全國工筆小型作品展金獎,人物作品《圣域》獲2004年第二屆全國少數民族美術作品展銅獎,人物作品《凡塵凈土》獲2006年全國第六屆工筆大展銀獎,工筆人物作品《圣典》獲2008年全國第七屆工筆大展金獎,作品《萬物生》入選2017年第七屆北京國際雙年展。出版《“經典風范”中國當代核心畫家作品集》《華彩妙韻——賈寶鋒畫戲人》《今品講堂新工筆當代國畫名家作品鑒賞》等書籍。

教學、科研、創作三位一體的育人之路

2005年碩士研究生畢業后,我來到北京服裝學院任教,至今已有近20年教齡。教學、科研、創作幾乎占據了全部生活,我深愛教師這一職業,眷戀課堂教學的狀態。

堅守教學實踐陣地

作為國畫專業教師,我從大一素描、速寫、色彩基礎課到大二工筆人物、花鳥臨摹課、山水寫生采風課,從大三工筆人物寫生、創作課到大四巖彩、綜合材料課及畢業創作論文寫作,還有我校國畫特設創新課——圖形解析、色彩解析等都有涉及。其中,“繪畫形式解析B”(色彩解析)是我投入精力最大的一門課程。這門課是我最早提出加入教學環節的創新課程,其他藝術類院校國畫專業沒有設置單獨的此類課程,一般都是融合在色彩基礎課的教學過程中簡單帶過。我認為針對學生創作中色彩配置能力不足的問題,有必要單獨開設,使學生了解色彩基本規律,實現色彩的有效配置,為最終創作增光添彩。

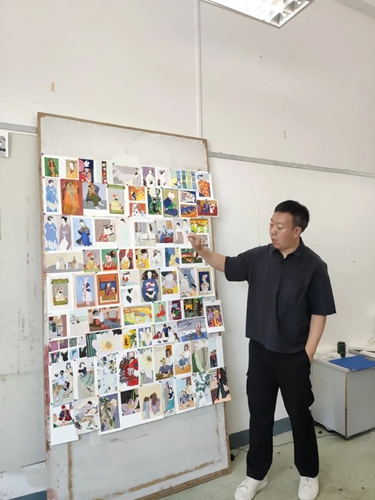

在這門課的教學過程中,我反復斟酌如何設立課程框架、設定課程目標、設計教學思路、設想教學手段、設置課程作業。為開拓學生眼界,引用中外經典范本案例、制作課件為學生講明方向、說清緣由。實踐證明,教學效果良好。通過十幾年的經驗積累,已經積攢很多此門課程的優秀作業,希望今后有機會集結成冊供更多同行、學生參考。

專業課教學

教學相長的科研之路

在2021年舉辦的“楚漢觀照——中國傳統服飾文化研究與藝術創作展”、2022年舉辦的“律動古今——時尚運動主題美術作品展”以及2023年舉辦的“經天緯地——紡織服飾時尚科技肢體美術作品展”中,帶領國畫專業本科生、研究生積極參與,以數量多、質量高的作品在展覽中獲得好評。在國畫本科及研究生教學中,把學校和學科特色融入具體課程中,如“楚漢觀照——中國傳統服飾文化研究與藝術創作展”中的織繡紋樣摹繪,對應巖彩課的傳統臨摹版塊,同樣是掌握礦物顏料的運用方式和巖彩的繪畫手法,由此前其他學校慣用的敦煌、永樂宮等壁畫類型轉換到馬王堆出土絲織文物對象上,誕生了一系列錦繡華彩的織繡文物摹寫佳作。

在繪畫形式解析課程中,將漢代彩繪木俑的造型、色彩、材質逐一用形態歸納、色彩提取、材質轉移的方式融入實踐教學中,學生一目了然,感受到此類課程具有實際轉化經典物像的具體功能。在畢業創作過程中,從構思想法到具體刻畫并引導學生進行創作,在教學、科研互證過程中摸索出一條教學相長的實踐之路。

進行實踐教學

美術學院多次舉辦“穿中國衣、畫中國畫” 黨支部特色系列活動,面對身著歷代傳統服飾的學生模特,我帶領學生以中國畫方式進行描繪,創作出一系列手法多樣、風格各異的服飾主題寫生作品,包括紙本水彩、紙本線描、紙本水墨、紙本重彩等類型。描繪對象突出中國古代服飾這一特定角度,彰顯了專業優勢。

思政引領美育方向,美育踐行思政內容,豐富生動的課程增強了學生的民族自信心和自豪感,使其從自己的角度去解讀服飾文化內涵,達到學科交叉、思教融合。

搭建學生訓練與藝術創作之間的橋梁

在創作方面,我積極鼓勵學生不滿足于課堂所學,立足首都、放眼全國,多創佳作、參與展覽。記得2014級一名中國畫本科生剛進學校時缺乏自信,覺得能力不全面、找不到閃光點。我看到她其實擅長畫小小的人物,色彩感覺也不錯,就鼓勵她多看細密畫。發端于波斯、流行于印度的細密畫,原本源于為經典讀物配插圖的功能,風格精致、尺幅小巧。她的興趣點與細密畫一搭界,從此自信滿滿,創作熱情高漲,繪制出了畢業創作——《采薇》系列組畫,并入選2017年第七屆中國北京國際美術雙年展,得到評委專家的一致贊譽。2019年,她的另一幅作品《萬方奏樂有于闐》入選第八屆中國北京國際美術雙年展。當時,展覽策劃方案中有關于“絲綢之路”的主題,我建議她以新疆所見所聞為靈感,創作一組描繪新疆風土人情的作品,不流于簡單內容的羅列和情節化的敘事過程,要從圖式表現求新穎,從畫面視覺找效果。

那時,我無意間看到一塊清代刺繡的桌布,小人密布、花草成陣,就拿給她看。她領悟能力極強,快速有了構思和創作方向,桌布的尺寸為150厘米見方,她便訂制了同樣尺寸的畫板裱好繪制,很快就順利完成了整幅作品。構圖相似、色調一致,內容不同、材質各異,具有藝術家的敏感直覺,取得出其不意的效果。2020年第十一屆全國工筆畫大展中,她又以《何為美好生活》榮獲入會資格獎項,短短幾年間就獲得中國美術家協會會員資格,在歷屆學生中成為榜樣。

指導學生尋找專業素材

教學中,每一門課我都盡量做到次次有新知識、節節有新內容,不會用重復的課件,因為面對的每一屆學生都是全新的。不僅教會學生專業技能,還敏銳察覺每一位學生的秉性。每一位學生都是可塑之才,要做有心之師。此外,我校獲批北京市屬高校首批新興交叉學科平臺項目——服裝學新興交叉學科平臺建設項目,對服飾文化的解讀成為北服每一位專業教師的必修課。通過同行間的切磋探討,我閱讀相關書籍、聽取講座論壇,大量觀看博物館、美術館實物陳列,對交叉學科建設有了更深入的理解。在每次投入主題展覽的創作過程中,都會帶領學生一起學習,讓他們不僅從技術層面掌握“怎么畫”,更要從認識高度知道“為什么畫”。

創作中,我不斷激發學生的創作熱情,引導他們不盲目動筆,要對自己有清醒的認知,善于利用自己的優勢。色彩強就凸顯色的絢麗,造型好就彰顯形的美感,創意妙就突出念的精彩。

教學、科研、創作三位一體,互為補充、互相促進,與同道共勉之。

相關新聞

重要通知

- 關于以北京服裝學院名義舉辦賽事活動的聲明

25-06-27 - 關于開展2024屆畢業生培養質量評價的通知

25-05-30 - 關于2024年申請增設新專業的公示

24-08-25

北服視覺

打印本頁

打印本頁